L’élevage a toujours joué un rôle crucial dans l’économie et la vie quotidienne du village de Jarjayes. Dans cette région semi-montagneuse, caractérisée par des conditions climatiques parfois difficiles et des terres peu propices aux grandes cultures, l’élevage représentait une ressource essentielle pour la subsistance des jarjayaises et jarjayais. L’élevage était un complément essentiel à l’agriculture, dans la mesure où les céréales (blé, orge, avoine, seigle…) ne permettaient souvent pas d’assurer une alimentation suffisante. Il favorisait une certaine autarcie, et les produits dérivés (laine, fromages, peaux) pouvaient aussi être échangés ou vendus dans les marchés locaux ou aux foires organisées à Gap dès le début du 13e s.

Au 10e siècle, les incursions barbares ont été à l’origine de la féodalité. La population de Jarjayes qui avait soif de protection se jeta entre les bras des petits seigneurs locaux, anciens compagnons d’armes des comtes de Provence (Lantelme de Jarjayes, Giraud de Saint-Marcel …), et des représentants du clergé. Le village de Jarjayes auparavant situé dans le quartier de St-Pierre, se délocalisa au 11e siècle sur le rocher plus facile à défendre, appelé plus tard Trechastel où fut bâti un village qualifié de castrum entouré de fortifications.

L’ élevage, comme l’agriculture, était géré selon le régime féodal, avec des paysans soumis à l’autorité des seigneurs locaux ou de l’église, qui possédaient les principales terres agricoles. Les paysans (ou serfs) n’étaient pas libres, ils étaient assujettis aux obligations seigneuriales (redevances, corvées) et vivaient sur les terres d’un seigneur à qui ils devaient jurer fidélité en contrepartie de la protection de celui-ci.

Un texte ancien témoigne de la présence d’un élevage important à Jarjayes. Il s’agit d’un acte de donation de 1190, faite « par Béatrix, dame de Jarjayes, à l’abbaye de Boscaudon et à sa maison du Puy Saint-Maurice, du terroir de Malcor, entre l’Avance et la Durance, voisin de Valserres et de la terre des chanoines de Gap avec la faculté pour cette maison de faire paître de 450 à 600 brebis, ses bœufs et ses vaches sur le terroir de Jarjayes » (Georges de. Manteyer – La Terre de Jarjayes en Gapençais).

Les quelques paysans locaux qui possédaient à titre personnel du bétail, n’en avaient que quelques têtes et encore étaient-ils tenus de fournir une partie de leur production aux seigneurs, sous forme de redevances ou de corvées.

Les différentes formes d’élevage:

Jusqu’à la première moitié du 20e siècle, tous les habitants de Jarjayes étaient plus ou moins des éleveurs, quasiment toutes les familles disposaient de quelques bêtes, et on trouvait, ça et là, dans les étables situées au rez de chaussée de leur maison , une ou deux chèvres, une vache ou un cochon, des poules et quelques lapins.

Au Moyen Age, l’élevage portait presque exclusivement sur les ovins « l’aver lanut » (l’avoir laineux), pour nos paysans, l’avoir par excellence, c’est le troupeau de moutons, on y adjoint aussi parfois des chèvres.

Les moutons étaient élevés pour leur laine, leur viande, ainsi que pour le lait (transformé en beurre et en fromage).

La laine fournie par l’élevage ovin était filée et tissée dans les foyers ou chez les tisserands. L’eau de la Vance actionnait quelques moulins et paroirs (moulins à foulons spécifiques pour apprêter les tissus) et enrichissait les seigneurs. Les peaux étaient nettoyées et trempées pour éliminer les poils et la chair. Elles étaient ensuite tannées pour empêcher la pourriture et rendre le cuir plus durable.

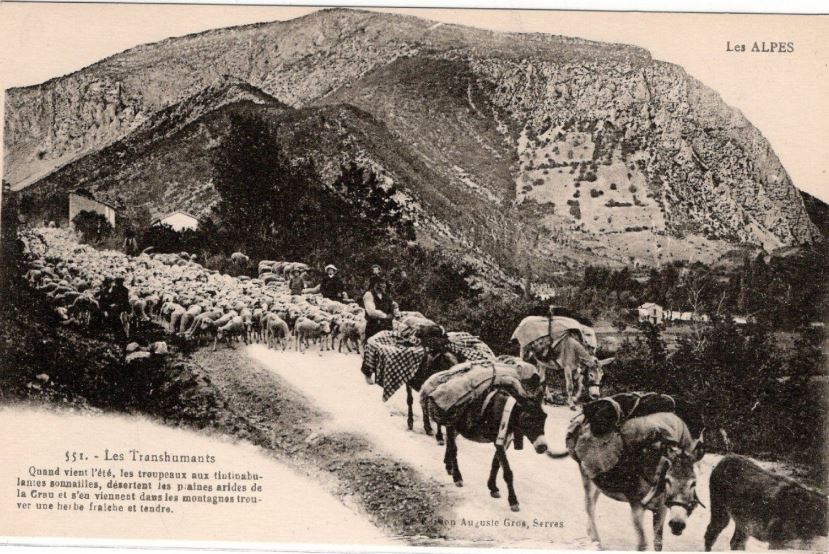

Le déplacement des troupeaux (transhumance) entre les pâturages d’altitude en été et les zones plus basses en hiver, était une pratique courante.

Les chèvres autrefois considérées comme «les vaches du pauvre», car elles fournissaient du lait tout en étant moins chères et en demandant moins de nourriture qu’une vache, étaient souvent présentes mais elles furent longtemps interdites dans les bois car elles causaient beaucoup de dégâts (une ordonnance de 1731 en interdit la présence sur toute la commune- (Mémoire L. Trebillot c. M. Treillard Dumolard 1783) .

« La sécheresse du climat et le manque de prairies se prêtait mal au développement de l’élevage des bovins . Ceux-ci ne sont guère utilisés que pour les labours (traction des charrues) et quelques charrettes » (Les Hautes-Alpes Hier et aujourd’hui P. Chauvet et P. Pons).

Les porcs étaient élevés principalement pour leur viande transformée en charcuterie pour la conservation, et ils se nourrissaient essentiellement de glands ou de déchets alimentaires.

Bien que moins répandu que les autres formes d’élevage, l’élevage de chevaux était essentiel, particulièrement pour les travaux agricoles, les transports et la guerre. Ils étaient aussi utilisés pour la traction des chariots et des charrettes. Les chevaux étaient surtout détenus par les familles nobles : les seigneurs soutenaient dans la charte de 1276, « pouvoir et être en coutume de prendre l’herbe des prés et l’avoine des fonds des habitants pour nourrir leurs chevaux ». (Mémoire pour les consuls et communauté de Jarjayes contre Sieur Antoine de Reynier 1773).

Les ânes et les mulets étaient plus courants parmi les paysans, utilisés pour le transport de charges dans les terrains escarpés.

La volaille et les lapins était bien sûr également fortement présents dans les cours des fermes, fournissant œufs et viande, et constituaient une contrepartie fréquemment payée par les habitants à l’occasion des fêtes religieuses et notamment à Noël, comme on pouvait le constater dans les reconnaissances faites aux seigneurs locaux pour les terres nobles prises en emphytéose par les paysans ( Georges de Manteyer, La Terre de Jarjayes en Gapençais, Reconnaissances à Noble Jean Flotte en 1553 et à Pierre de St Germain en 1574 – Charte de libertés de 1276 p22 et 25 (bas de page)).

On peut également ajouter à cette liste l’élevage des pigeons qui relevaient souvent d’un privilège seigneurial ; les colombiers étaient des annexes aux châteaux ou maisons fortes.

Au 17e s, après la réunion de toutes les coseigneuries entre les mains de la famille de Montauban-Flotte-du Villar (à l’exception du château des Tancs), la seigneurie de Jarjayes possédait plusieurs domaines , celui du Tourond qui comportait un important pigeonnier incendié en 1692 par les troupes du Duc de Savoie, le domaine de la Tour qui abritait les écuries du château, les domaines du Col et de Laval (également incendiées), de St Martin, des Préaux et du moulin qui étaient tous arrentés à des fermiers et produisaient d’importants revenus.

Jarjayes – La Tour (Photo Sarret)

On trouve une ordonnance relative aux dégâts commis par les volailles des habitants dans les champs du seigneur REYNIER de JARJAYES de 1769 qui interdit les possesseurs de « poules et autres volailles de laisser vaquer leurs volailles dans les terres du seigneur dès que les bleds (blés) commencent à grainer jusqu’à ce qu’ils soient moissonnés ». Cela traduit la présence de nombreuses volailles sur les terrains proches des zones habitées et du village.

Voici comment Thérèse SCLAFERT, historienne et géographe ( 1876-1959) décrit les conditions de l’élevage à Jarjayes dans son ouvrage LA VALLÉE DE L’AVANCE AU MOYEN AGE – XIIIe-XVe siècles, paru dans le « Bulletin de la Société d’études des Hautes-Alpes », en 1928.

« Il est difficile de savoir l’importance des troupeaux qui peuplaient les étables des maisons forestières de Jarjayes; En 1429, les paysans de Jarjayes affirmaient que personne (en dehors des coseigneurs) ne récoltait assez de foin pour nourrir une paire de bœufs, mais ils ne disent pas un mot des bêtes à laine. Quelques textes, sans être très explicites, décèlent du moins leur existence. Au milieu du XIIIe siècle (1257) quand les deux mandements de Valserres et de Jarjayes jadis unis se séparèrent, il fut spécifié que les pâturages resteraient communs entre les deux communautés.

Ce souci trahissait évidemment la présence du bétail. Au lieu d’être unies à la maison d’habitation, l’étable où l’on abritait le bétail, la grange où l’on entassait le foin, avaient émigré dans les forests hors des remparts, parfois assez loin dans la campagne. La petite ville (sic) n’eût d’ailleurs pas pu les contenir ».

Au 13e siècle, le système féodal s’adoucit un peu avec la mise en place de chartes d’affranchissement concédant quelques libertés aux communautés et précisant les privilèges accordés aux seigneurs.

La terre de Jarjayes était divisée en plusieurs fiefs ou coseigneuries, ce qui explique naturellement pourquoi les habitants durent obtenir de leurs divers seigneurs plusieurs chartes de libertés en 1259, 1276, 1291 et 1308 (conservées aux archives de l’Isère).

La première charte importante est celle de 1259 par laquelle les seigneurs locaux Arnaud Flotte en son nom et celui de ses neveux Arnaud et Ozasiche, et Reymond et Bertrand, frères, affranchissent les hommes qu’ils ont à Jarjayes de tous services et tailles en contrepartie de nombreuses corvées, charges en nature ou en argent à payer aux seigneurs.

Pour celles qui concernent l’élevage et le bétail , on trouve les articles suivants :

-Le troisième qui impose aux hommes affranchis, « la prestation de six corvées de bœufs pour ceux qui en ont ou de personnes pour ceux qui n’en ont pas, deux aux semailles de printemps pour les transailles (semences de transition qu’on fait entre la récolte du printemps et les semailles d’automne) , deux à la culture de la vigne ou des guerets (terre labourée et non ensemencée) ou ailleurs s’il convient. aux seigneurs, deux aux semailles d’hiver»;

– le sixième article dans lequel il est dit que « si des chevaliers ou autres bons hommes viennent s’héberger chez les seigneurs et ne trouvent pas dans le château de viande à acheter, lesdits seigneurs pourront y prendre des moutons, des bœufs, des porcs, des poules et autres choses nécessaires pour nourrir leurs hôtes, au prix légal payé dans la quinzaine ».

-Il est dit par ailleurs que « les pâturages du château reviennent aux seigneurs à moins qu’ils ne les aient concédés à leurs hommes sous cens annuel; si ceux-ci font des clapiers sur le terroir du château pour y tenir des lapins, les seigneurs auront sur ces lapins les mêmes droits que leurs voisins dans les terres du voisinage. Si leurs hommes prennent des perdrix, lièvres ou d’autres gibiers et veulent les vendre, ils devront d’abord les offrir aux seigneurs et, si ceux-ci ne les retiennent pas, ils pourront les vendre où il leur plaira. Les hommes établiront un pâturage là où ils ont coutume de l’avoir, à charge, pour un trentenier de moutons, de donner un agneau ou, s’ils n’en ont pas trente, une picte (monnaie locale) par brebis ».

« Les agneaux étaient apportés au-château, au moment de Pâques, le bois et les gellines, à la fête de Noël, et les deniers et argent à la feste de Tous les Saints »(mémoire 1773 – p12 –Joseph Roman. Chartes de libertés ou de privilèges de la région des Alpes. -La terre de Jarjayes).

La Charte de 1276 reprend les mêmes dispositions et stipule que les seigneurs pourront exiger « six corvées des ânes avec l’ânier, deux au temps de la fenaison, deux au temps des vendanges, deux quand il leur plaira; qu’ils s’abstiendront de prendre autrement ces ânes sans la volonté des hommes, sauf s’il en est besoin pour lever le blé des aires ou de le porter au moulin; ils pourront mettre leurs terres en défens « en sorte que les habitants ne pourront y mener paître leur bétail lanu, mais il leur sera libre d’y prendre et ramasser des herbes de toutes espèces » (Mémoire p13-14).

Le texte précise que ces concessions sont octroyées en faveur des habitants contre le paiement en nature de plusieurs charges en échange de quoi « les seigneurs ne doivent ni prendre l’herbe des prairies des habitants, ni y faire paître leurs bœufs et autres bestiaux,ni aller dans leurs granges et en enfoncer les portes pour y prendre du foin » Cet article montre assez avec quelle violence les seigneurs usaient de leurs droits à l’égard des habitants (LTJ – Mémoire 1773 p15).

Pendant tout le Moyen Age, et vraisemblablement jusqu’à la fin de l’ancien régime, la corvée se maintint très onéreuse surtout pour ceux qui tenaient des bœufs et bêtes de somme (Th Sclaffert).

Nous ne traitons ici que des dispositions qui concernent les détenteurs d’animaux mais les charges pesant sur les familles étaient bien plus nombreuses, et malgré quelques concessions, les paysans vivaient dans la misère et ployaient sous le travail, les taxes et corvées, ne disposaient tout juste que de quoi survivre (consulter notre article sur l’évolution de la population de Jarjayes).

En effet, outre les taxes et corvées, les éleveurs devaient aussi faire face à des conditions difficiles et à d’importantes contraintes :

– les épidémies et maladies animales (épidémies de peste ou de choléra de 1347, 1440, 1720, 1730, 1744…) ;

– les conditions géographiques et climatiques avec des fréquentes périodes de sécheresse l’été, et des hivers rigoureux qui contribuaient à diminuer les stocks de fourrage et engendraient de longues et fréquentes périodes de famines;

– la prédation des loups, qui étaient encore nombreux à l’époque, qui était une préoccupation constante pour les bergers ;

– les conflits de territoires incessants entre seigneuries et plus tard les guerres de religion ont pu aussi affecter les pratiques pastorales, en particulier concernant l’accès aux pâturages. Mais ce sont surtout les longues guerres d’Italie menées entre le 15e et le 17e s, par les souverains et le passage à l’aller comme au retour de leurs troupes qui représentèrent de lourdes charges pour les paysans locaux.

En effet, après la réunion du Dauphiné à la France, les rois (Charles VIII, Louis XII, François 1er et louis XIII) firent de nombreuses campagnes en Italie. Les Hautes-Alpes, unique axe de passage, furent traversées par depuissantes armées et cela n’allait évidemment pas sans dommage pour le pays et ses habitants car un certain nombre de charges devaient être assurées par les autorités et populations locales. « Et puis il y avait les rudes soldats de l’époque qui n’étaient pas des anges, de toutes nationalités, qui ne dédaignaient pas d’arrondir leur solde et leur ordinaire par quelques rapines et qui n’hésitaient pas à se servir sur l’habitant »; (Chroniques Historiques et Légendaires du Dpt de HA et de la Vallée de L’Ubaye -Jacques Vollaire 1979).

En 1513, après la défaite de Novare, « des lansquenets allemands, mercenaires au service de la France, fuyant l’Italie, entrent en force dans le Château de Jarjayes, égorgent le bétail et pillent les greniers » (Les H.A. hier, aujourd’hui, demain -P. Chauvet et P. Pons, p 205).

Cet évènement conduira les nobles Jean Fotte et Jean de Saint-Germain, coseigneurs de Jarjayes, à déposer plainte devant le procureur général delphinal, « contre les gens de Jarjayes qui ont refusé de loger les troupes du Roi Dauphin du corps de Mr d’Aubigny, soit à leur passage de Provence en Lombardie, soit à leur retour, ce qui, par le pillage de leurs maisons, leur a été cause d’une perte de 250 écus d’or, les 300 lansquenets allemands venus de Chorges ayant mangé et bu dans la maison dudit Jean Flotte dix charges de farine de froment, soixante setiers de vin, trois veaux, trois pores, 37 moutons, 8 agneaux d’automne, 5 autres agneaux de printemps, une grande quantité de poules et poulets, une certaine quantité de fromages, après quoi, ils ont cassé tous les meubles »(LTJ p247).

Les gens de Jarjayes seront condamnés par le gouverneur du Dauphiné le 22 décembre 1515 « à une amende de 20 livres de monnaie envers le trésor delphinal, à une amende de 100 livres envers Jean Flotte, à une amende de 10 livres envers Jean de Saint-Germain et, au surplus, au paiement des frais du procès »(LTJ p267).

Autre contrainte imposée aux paysans et éleveurs, la réglementation par les seigneurs de l’accès aux bonnes terres et aux parcelles boisées par la mise en defens de ces dernières. Auparavant, il était normal de faire paître le bétail en forêt. Mais les troupeaux y causaient des dégâts considérables préjudiciables pour la régénération de la végétation. C’est pourquoi, les seigneurs mettaient fréquemment des parties de leur terres et de leurs bois en defens. (en réserve) et en interdisaient l’accès aux troupeaux afin de les préserver (charte 1276- Mémoire 1773 P14).

« En dehors de sa tenure, qu’il cultivait et transmettait librement comme un véritable propriétaire, le manant était autorisé à mener paître ses bêtes dans les pâturages et à pénétrer dans les forêts du seigneur pour y prendre le bois nécessaire à ses besoins. C’est, devant les empiétements des paysans dont l’avidité irréfléchie mettait en péril l’existence des forêts que les seigneurs de Jarjayes mirent en défens une partie des étendues boisées, voisines du château ou nécessaires à la protection de la terre et à la défense du pays » (Th Sclaffert)

Dans son ouvrage « Histoire de Jarjayes », L’abbé Félix ALLEMAND nous donne un aperçu de cette spécificité sur le territoire de Jarjayes : « Le bois le plus important de Jarjayes était celui de Puy-Cervier, podium Cerverium. La charte de 1259 y accorda aux habitants le droit de pâturage. Ce droit, appelé en basse latinité pathéga , avait fait dénommer le quartier les pathêgues ; comme les seigneurs, dans cette charte, s’étaient réservé le droit de mettre des interdits temporaires, il résulta que la population trouva excessif l’usage qu’ils en faisaient. Dans la sentence arbitrale de 1276, il fut décidé que les seigneurs pourraient mettre en défense Puy-Cervier, Derrière-le-Château, la Cogne, la Pinée et Serre-Roubaud, mais qu’ils n’interdiraient point les autres quartiers dont l’usage avait toujours été libre. Cependant le pâturage continua d’être toujours permis à Puy-Cervier, jusqu’en 1560. A cette date, d’après une transaction, il fut défendu, et on mit la montagne en réserve pour dix ans ; par le même acte, les seigneurs s’interdisaient d’alberger les bois communs. En 1398, d’après le terrier de cette date, le bois de la Rouvière portait le nom de Devès, de Défensum, défense, réserve. En 1608 et 1616, suivant les transactions de ces années, Gaspard de Montauban interdit de conduire des chèvres à Puy-Cervier. En 1736, les taillis de cette montagne se trouvaient en coupe réglée ; on y faisait paître 200 moutons, mais on ne devait point y conduire de chèvres. En 1728, les bois du Four et des Cottes se trouvaient en réserve »

En 1731 sous l’influence des idées nouvelles, la communauté intenta un procès à l’encontre du seigneur Scipion de Montauban qui souhaitait augmenter les droits et devoirs seigneuriaux et le Parlement de Grenoble donna raison à la communauté (Histoire de Jarjayes F. ALLEMAND et Mémoire pour les consuls de la Communauté de Jarjayes contre sieur Jean-Antoine de Reynier.1773).

En 1762, la communauté excédée par la pression des droits seigneuriaux exigés par M. de Reynier (le père du Chevalier de Jarjayes) entame alors un grand procès relatif aux droits féodaux et les habitants refusent d’acquitter certaines charges féodales. Le procès dura jusqu’à la Révolution (Mémoires pour les consuls et communauté de Jarjayes c/ Sieur Jean-Antoine de Reynier (1773 et 1784) .

La période pré révolutionnaire fut marquée par une grande pauvreté des habitants de Jarjayes. Ce que l’on constate dans les Réponses faites en 1787 par les Communautés de l’élection de Gap au questionnaire envoyé par la Commission Intermédiaire des états du Dauphiné (voir notre article paru en 2020). La Communauté de Jarjayes précise que la quantité de gros et menu bétail de toute espèce s’établit à seulement « 5 paires de bœufs, 8 mulets et quelques bourriques, et environ 4 trenteniers brebis ou moutons, sans y comprendre ceux du seigneur. Elle ajoute que « la cherté des bestiaux et n’avoir de quoi les nourrir sont les causes que beaucoup de particuliers sont dans la misère, même il y en a qui n’ont rien pour semer, faute de capitaux ».

La Révolution française abolira le système féodal et les droits seigneuriaux qui étaient attachés. Elle instilla également aux populations rurales de grands espoirs en l’avenir , mais ceux-ci ne durèrent qu’un temps.

Après les guerres napoléoniennes qui privèrent les campagnes rurales d’un grand nombre d’hommes, l’élevage au XIXᵉ siècle sera marqué par des évolutions économiques, sociales et environnementales.

Jarjayes conservera une population majoritairement rurale jusqu’à la première guerre mondiale mais les progrès de l’industrialisation et l’exode rural provoqueront d’importants changements dans les pratiques agricoles.

Avec le développement de la mécanisation et l’apparition des premières machines, les chevaux et bœufs, autrefois indispensables pour le labour et le transport, sont peu à peu abandonnés. Toutefois, dans nos régions montagneuses, où les terrains sont difficiles, ils restèrent utilisés plus longtemps qu’ailleurs.

En parallèle, l’État met en place des politiques de reboisement dans la seconde moitié du XIXᵉ siècle, notamment grâce à la loi sur le reboisement de 1860. Ces politiques visent à restaurer les forêts et à limiter l’érosion, parfois au détriment des éleveurs, car certaines terres sont fermées à la transhumance (voir notre article sur le village abandonné de Chaudun).

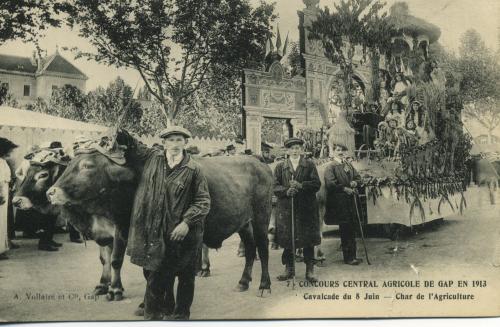

L’état des routes s’améliore, facilitant l’accès aux marchés et la vente des produits agricoles. Les foires agricoles et pastorales, comme celles de Gap, sont des rendez-vous essentiels pour la vente de bétail, de laine et de produits dérivés.

Avec l’arrivée de la voie ferrée à Gap en 1875, les produits de l’élevage (viande, laine) gagnent en accessibilité pour des marchés plus éloignés, notamment en direction des villes industrielles comme Marseille, Grenoble ou Lyon. La laine produite est utilisée dans les filatures locales ou vendue pour alimenter les industries textiles en plein développement.

Les premiers engrais chimiques et les nouvelles races d’animaux sélectionnées améliorent la productivité de l’élevage.

Cependant, cette modernisation reste lente dans notre région reculée des Hautes-Alpes, où les exploitations sont souvent de petite taille et manquent de capitaux.

La première guerre mondiale marquera une transition pour l’élevage comme pour l’agriculture.

La Grande Guerre (1914-1918) a vidé les campagnes de nombreux hommes, tués au front ou blessés, réduisant ainsi la main-d’œuvre agricole. Beaucoup de jeunes paysans ne sont pas revenus dans leurs villages, accentuant un vieillissement de la population rurale et un déséquilibre démographique.

Très souvent, les femmes prennent en charge les exploitations agricoles en l’absence des hommes. Elles s’occupent des animaux, de la gestion des terres et du commerce des produits fermiers (lait, fromages, viande).

Pendant l’entre-deux guerres et après la 2ème guerre mondiale, l’exode rural s’accentue et devient massif. Jarjayes se vide progressivement (l’évolution de la population de Jarjayes). De nombreuses familles quittent le village pour les villes, réduisant la main-d’œuvre disponible pour l’élevage. De petites exploitations disparaissent, faute de repreneurs.

Entre 1851 (510 habitants) et 1968 (210 habitants), Jarjayes a perdu les 3/5e de ses habitants.

Les années 1950-1960 marquent la disparition quasi totale des chevaux et bœufs de trait, remplacés définitivement par les tracteurs et autres machines agricoles modernes. Cette modernisation et l’émergence d’un élevage plus spécialisé, permettent d’augmenter les rendements de la production de lait et de viande, mais elle favorise les grandes exploitations capables d’investir dans du matériel coûteux, au détriment des petits éleveurs qui disparaissent progressivement.

JS

Pour compléter cet article, un deuxième volet portant sur l’élevage à Jarjayes pendant les 70 dernières années (période d’après-guerre à nos jours) paraîtra prochainement sur notre site.

Bibliographie :

– Bulletin de la Société d’Etudes des Hautes-Alpes (BSEHA) ;

– Félix Allemand. Histoire de Jarjayes -1895 ;

– Georges de Manteyer – La Terre de Jarjayes en Gapençais – 933-1588 (BSEHA 1946) ;

– Thérèse Sclaffert -La Vallée de L’Avance au Moyen Age – XIIIe-XVe siècles, (BSEHA 1928) ;

– Joseph Roman. Chartes de libertés ou de privilèges de la région des Alpes – L. Larose et Forcel, 1886 -Nouvelle Revue historique de droit français et étranger) ;

– P. Chauvet et P. Pons – Les Hautes-Alpes, hier, aujourd’hui, demain -1975;

– Mémoire pour les consuls et communauté de Jarjayes contre Sieur Jean-Antoine de Reynier (1773) et Mémoire pour le Syndic des Forains de la Communauté de Jarjayes contre Sieur de Reynier, seigneur dudit lieu (1784) par Me Giely, avocat ;

– Abbé Paul Guillaume – Réponses faites en 1787 par les Communautés de l’élection de Gap au questionnaire envoyé par la Commission Intermédiaire des états du Dauphiné (1907).

0 commentaires